【結論】

代表的な工夫はフードを温める、風味付けが挙げられます。それ以外にも猫が食欲不振のときできる工夫は多々あります。

猫が急にご飯を食べなくなった!

いつもはたくさん食べるのに、いきなり食べる量が減ると心配ですよね。猫が食べなくなる悩みは飼われている方なら大なり小なり、みなさんが体験されることですが、放置すると猫の体重減少や体調悪化を招く恐れがあります。

そんな猫の食欲不振は、ご家庭のちょっとした工夫で、ある程度までは解消できます。

今回は20年近く試行錯誤しながら猫と暮らしてきた筆者「たけのこ」が、 猫が少ししか食べなくなったときの対応をお伝えします。

ぜひ愛猫のために工夫してみてください

猫ブロガー

たけのこ(Takenoko)

プロフィール

(タップで詳細を表示)

猫と暮らして20年以上。猫ニュースメディアのライターとして活動。いままで500本以上の猫に関する記事を執筆!猫たちの幸せに繋がればという想いで当サイトを運営しています。ペットフード/ペットマナー検定合格。飼い猫を主役とした絵本も出版。

猫YouTuber・ライバー

黒猫トモくん(Tomo)

プロフィール詳細

(タップで詳細を表示)

運営者の飼い猫であり当サイトの編集長。保護猫出身。黒猫。甘えん坊な男の子。猫専門配信アプリnekochan公式ライバー。YouTubeも配信中!

スポンサーリンク

猫が餌を食べなくなる理由9選

まずは猫がどうして食べなくなるのかについて解説していきます。猫が食べなく理由は様々!対処法も理由によって異なります。

- 老化

- 病気やケガ

- 嗜好性

- 餌の劣化

- フードの変化

- 食器

- 食べ飽き

- 季節

- ストレス

①老化

人間同様、猫も歳をとると身体を動かすことが辛くなり運動量が減ります。運動しなくなることで消費エネルギー量が減り、摂取カロリー(餌の量)も減少しがちです。

②病気やケガ

食欲低下は猫が病気やケガにかかっているサインの可能性もあります。筆者の体験談になりますが、先代猫「モモ」も歯の不調が原因で食欲不振になり、動物病院での治療をしました。猫の食欲不振が改善しなかったら、動物病院で検査と診断されることをオススメします。

余談ですが、対応してくださった獣医師が仰っていた「もっと猫のことを見て、サインに気付いてあげて!」という言葉は今でも強烈に記憶に残っております。

③嗜好性

実は猫にも「味」「食感」「におい」「形」など食の嗜好性があります。中でも重要なのが「香り」です。味覚より嗅覚が発達している猫は、香りが飛んでしまっていたり、酸っぱい物に対しておいしさを感じにくいです。

④餌の劣化

猫が餌を食べない原因には「餌の劣化」の可能性もあります。猫は本能的に自分の生存に不適切な食事かどうかを察知し、避けることがあるとされます。

- 封をしっかり閉めなかったため湿気してしまう

- 長時間、置き餌をして空気に触れ続け酸化

上記の理由でフードが酸化・劣化してしまうと、猫も食べたいとは思いません。

劣化フードは猫に悪影響を及ぼす危険もあるため酸化対策は重要です

⑤フードの変化

猫は変化を嫌い、ストレスを受けやすい生き物。これはフードも同様で今まで食べてきたフードが急に変わっただけでも警戒して食べないことは多々あります。

その一方で、猫には”ネオフィリア”という新しい物に対して興味を示す習性もあります。ネオフィリアの場合、他の食べ物に対して一時的に興味が移っているだけで、しばらく経ったらまた既存フードを食べる可能性があります。

警戒心と好奇心を併せ持った生き物が「猫」なのです

⑥食器が合っていない

食器も猫の食事において重要です。猫の中には、食器に不満を抱いて食べなくなっている子もいます。

- お皿が汚れていて臭う

- ひげが器にあたる

- 食器が冷たい

上記の場合、猫が嫌がる傾向にあります。人でも食器が汚れていたり食べにくかったりすると、食欲が薄れる方はいますよね。

プラスチックやステンレス食器が苦手と感じる子も多いです

⑦食べ飽き

- 猫は気分屋だから食べ物も気分

- 食べ続けて飽きることもある

猫は気分でフードを選び、同じフードだと食べ飽きるという話を耳にすることがあります。実際は少し異なり猫には「自分に必要な栄養を満たせるフード」を優先する習性が存在します。猫が野生で一人生き抜くために、食べた食事の栄養バランスを判断する能力が備わったと考えられています。

⑧季節

- 夏

:暑さによって猫の基礎代謝と内臓機能が低下し、食欲が低下しやすくなる - 冬

:フードが冷たくなり嗜好性が低下するケースがある - 春(2~4月前後)から夏(7~8月前後)

:メス猫の場合、繁殖期に伴い食欲が低下しやすくなる

猫も季節による影響を受けることが多々あり、食欲にも変化が現れます。

⑨ストレス

- 環境の変化

- 同居する人やペットの変化

- 食事の変化

猫はストレスに非常に弱い生き物。様々な変化に対しストレスを感じます。生活環境が悪いことで猫がストレスを溜め込んでしまい、食欲にも影響を与える恐れがあります。

スポンサーリンク

猫が餌を少ししか食べないとき試すべき11の工夫

ここまで原因について解説しましたが、重要なのがこの先の対応です。冒頭でもお伝えしましたが、この記事などで得た情報は、猫と自分に合わせた試行錯誤を加えてください。

1回試して諦めますは早計です

①フードを温める

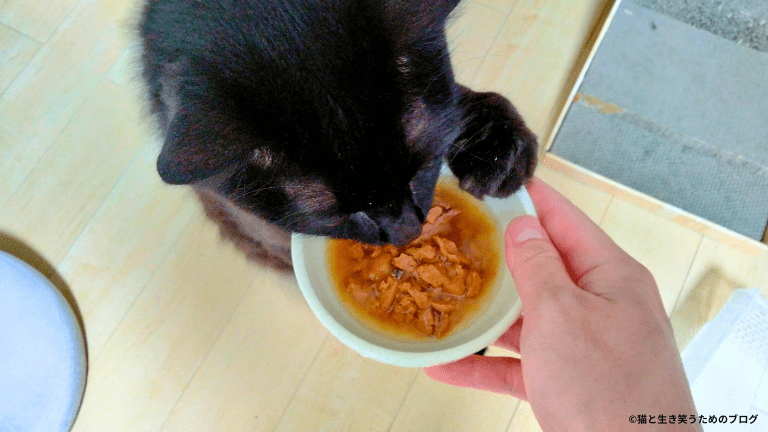

最も手軽で効果的なのが「フードを温める」方法です。猫は野生の名残で狩った直後の動物の体温と近しい温度帯を好むともされています。筆者が実践していたときの様子がこちらです。

- 電子レンジ500w10~20秒程度チン

- 食器ごと湯煎する

食事を温めることで、フードの香りが増し猫の食欲を促進させることも期待できます。

今すぐ簡単に試せる方法なのでオススメです

②フード種類の見直し

もしかすると、フード粒が硬い・大きすぎる・嗜好に合わないなどが原因で食欲が落ちているのかもしれません。

フード種類の見直しでオススメなのが、ウェットフードの導入。ドライよりも猫が好む匂いを発しやすく食いつきやすい特徴があり、水分補給も同時にできる一石二鳥なフードです。ドライフードよりもお値段は高め・量に対して栄養素量はドライに劣るなどの欠点もありますが、検討する価値があるフードです。

その他、おすすめのキャットフードブランドに関しては、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

③トッピング

- 茹でササミ

- 猫用かつお節

- 鶏肉などの茹で汁

- 猫用おやつ

キャットフードに風味付けで食材をプラスする「トッピング」も有効です。筆者のオススメは「猫用かつお節」。100gあたりの塩分相当量は0.3gとそこまで高くなく、少量で十分な風味付けが期待できます。

逆にオススメしにくいのは、煮干しです。猫用でも煮干しはミネラル成分を多く含んでいるので避けた方が無難です。

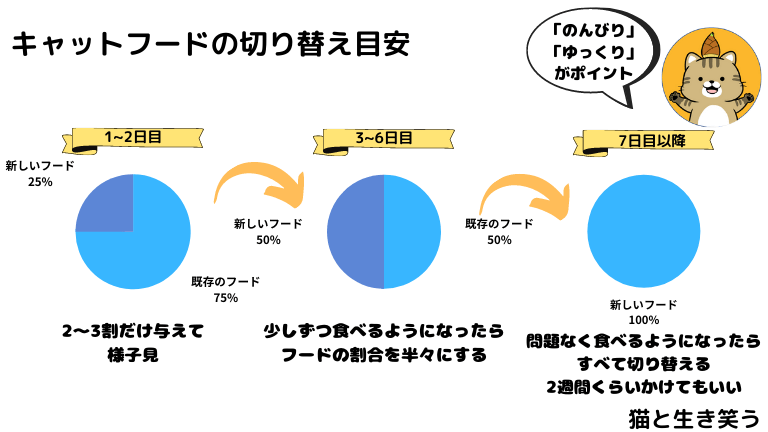

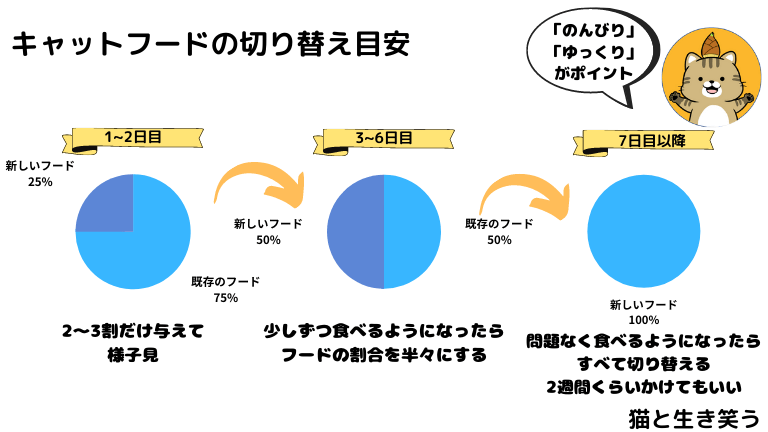

④時間をかけてフードを切り替える

前述した通り、猫は変化に弱く急にフードが変わっただけで食欲に影響が出る子も珍しくありません。新しいご飯に切り替えてから食欲が落ちている子の場合は、元々与えていたフードに少しずつ混ぜながら切り替えてあげましょう。

ポイントは「少量から」「長時間かけて」慣らしていくことです

⑤フードの保存管理を徹底する

キャットフードは脂質がコーティングされている仕様上、非常に酸化しやすい代物。酸化してしまったキャットフードは栄養性・嗜好性が低下し、猫が食べなくなる問題が生じます。

とはいえ、開封したフードの容器を袋止めクリップなどで閉めただけでは、酸化対策としては不十分です。100均やニトリなどで販売されている密閉容器などに保管することで、効果的に酸化を防ぐことができます

下記の記事でオススメの保存・保管容器を紹介しているので併せてお読み下さい。

この機会にキャットフードの保存方法も見直されることをオススメします

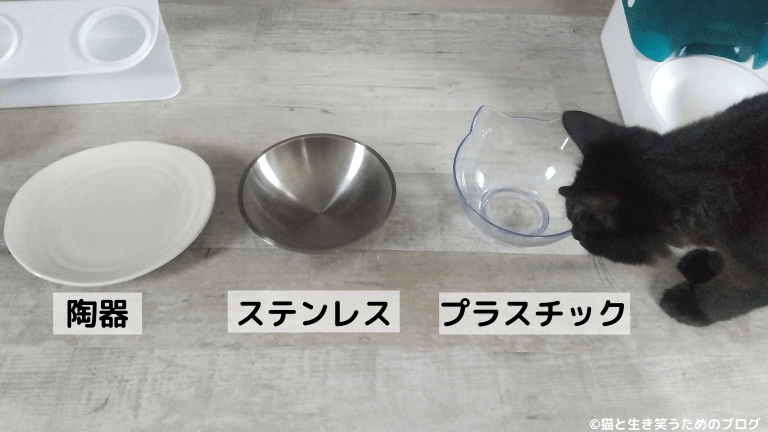

⑥食器の見直し

| 価格 | 軽さ | 壊れやすさ | 細菌の繁殖しにくさ | 温度 | におい | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 陶器 | 少し高め | 重ため | 割れやすい | 増えにくい | 冷たくなりにくい | つきにくい |

| ステンレス | 安価 | 軽い | 壊れにくい | 条件によって増える | 冷たくなりやすい | 臭うこともある |

| プラスチック | 安価 | 軽い | 壊れにくい | 条件によって増える | 冷たくなりにくい | 臭うこともある |

食器の形状に関しては、底が浅いタイプをオススメします。猫のひげが食器にあたりにくく、ストレス対策として有効です。

- 陶器

- ステンレス

- プラスチック

猫用食器の素材には上記3種類があり、それぞれ一長一短があります。この中で特にオススメなのが陶器製の食器。重くて割れやすく価格がプラスチック・ステンレスと比較するとお値段高めという欠点はありますが細菌などが繁殖しにくく、丈夫という強みがあります。

一方、プラスチックは安価な反面、傷つきやすく隙間から細菌が繁殖し臭いの原因となり、中には体質的に合わない子もいます。ステンレスに関しても、食器が冷たくなりやすく自分の顔が映って驚く子も少なくありません。

筆者はステンレスと陶器を交互に使っています

⑦頻回食の検討

猫が毎食残すのは、一度に与える給餌量が多いからかもしれません。本来、猫はこまめに獲物を捕食して生活していた生き物であり、家猫になった現在でも少しずつ食べる習性が残っています。

多めに与えて猫が食べたいときに食べられる「置き餌」をされる方もいますが、酸化・劣化が進行し猫にとっての美味しさが低下するだけでなく、衛生的にも好ましくない与え方です。

猫の食事は可能であれば、4回以上小分けに少量ずつ与える方が望ましいです。

頻回食を行うには自動給餌器が必需品といえるほど便利ですよ!

⑧適度な運動

運動は、猫にとっても無視できない大切な生活習慣です。適度な運動は、消費カロリー増加・ストレス解消に繋がり食欲増進も期待できます。

猫は短時間の瞬発的な活動を得意としており、5~10分程度の遊びを複数回行ってあげる方がよい運動となります。また、室内にキャットタワーなどの上下運動できる環境を整備することも有効な対策です。

老猫は動くことが辛いので、逆に身体を労わりましょう

⑨少しでも食べたら褒めてあげよう

「ほんの少しでも食べれたら褒めてあげる」ことも大切です。猫だって心ある生き物。大好きな飼い主さんが褒めてくれたら、それだけで嬉しくて「もう少し食べよう」と思ってくれるケースもあります。

また、食後すぐに褒めることで「ご飯を食べたら飼い主さんが褒めてくれる」と覚えさせるしつけ効果も期待できます。

「よく食べたね」と言いながら、頭を撫でてあげるだけでOKです

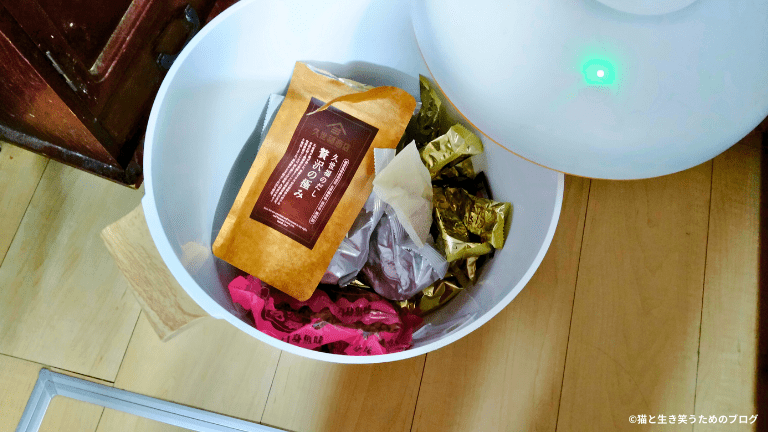

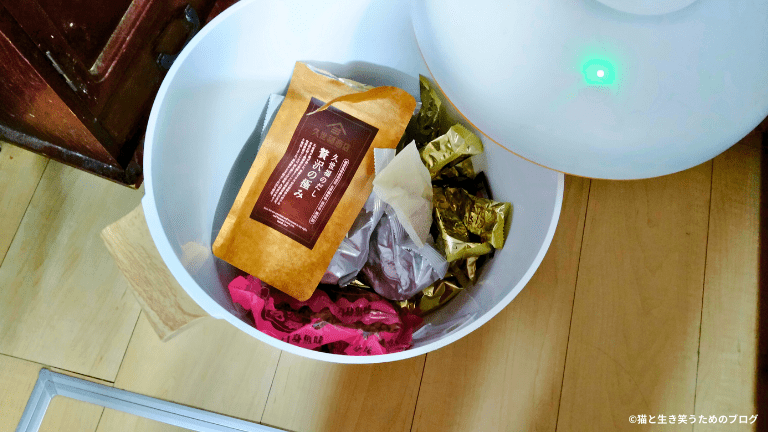

⑩フード容器に出汁パックを入れて風味付け

動物病院でも紹介されることがある方法に、フード容器に出汁パックを入れて風味を付ける方法があります。シンプルな上に低コストで行えるため重宝する方法です。

ただし、猫によっては魚のアレルギーの心配もあるので初めは様子見しながら試しましょう

⑪動物病院で診察

猫の様子が明らかにおかしいと感じた際には、動物病院ので診察が必要です。実は病気やケガで食べれない可能性も考えられます。

筆者の先代猫「モモ」も動物病院で治療をうけてから食欲が回復した経験があります。

ネット以外からも情報を得よう

ネットの情報は無料ですぐ手に入る一方で、全部が根拠に基づいた正しい知識とは限りません。中には営利を優先し、過大に商品を宣伝しているサイトもあります。

ネット情報だけに依存するのではなく、専門家・書籍の力で自分の猫知識を高めることも、猫の食欲不振改善に重要です。

特に本は情報を網羅的に得ることができるためオススメです。例えば「猫おすすめフード」とネットで検索しても、‘‘おすすめフードの宣伝‘‘しか情報が得られず「フードの保管方法」や「切り替え方」などの知識獲得には繋がりにくいです。

それに対し猫の飼育本であれば、網羅的に情報を解説するため知ろうとしなかったことも学べます。

最近の猫の飼育本はイラスト多くて読みやすいですよ!

猫が餌を食べないときは工夫してみよう!

猫は年齢や病気などが原因でどうしても餌を食べれない場合がありますが、無理に食べさせたり、怒ったりするのはNGです。

食べれなくて辛いのは飼い主さんよりも猫の方です。この記事を参考に、食欲がない猫のために工夫してみてください。