【結論】

子猫の甘噛みは生後1~2年続く子が多いです。筆者の飼い猫は1歳半まで多かったです。

手足のガードを固めて無視を決め込み、噛んでも意味がないと行動で覚えさせましょう。

子猫の甘噛みは多くの飼い主さんが直面される問題です。前提として、子猫の甘噛み自体は自然な行為でやめさせるのは難しいです。

多くの場合、社会性が身につく1~2歳前後まで甘噛みは続きます。特に乳歯から永久歯に変わる生後3~6か月は激しくなります。

噛まれ続ける飼い主さんもツラい気持ちの飼い主さん向けに、子猫に甘噛みされ続けた筆者「たけのこ」が子猫の甘噛み対策について解説します。

たけのこ

たけのこ専門書にも載っていない実体験を交えた対策をお伝えします

猫ブロガー

たけのこ(Takenoko)

プロフィール

(タップで詳細を表示)

猫と暮らして20年以上。猫ニュースメディアのライターとして活動。いままで500本以上の猫に関する記事を執筆!猫たちの幸せに繋がればという想いで当サイトを運営しています。ペットフード/ペットマナー検定合格。飼い猫を主役とした絵本も出版。

猫YouTuber・ライバー

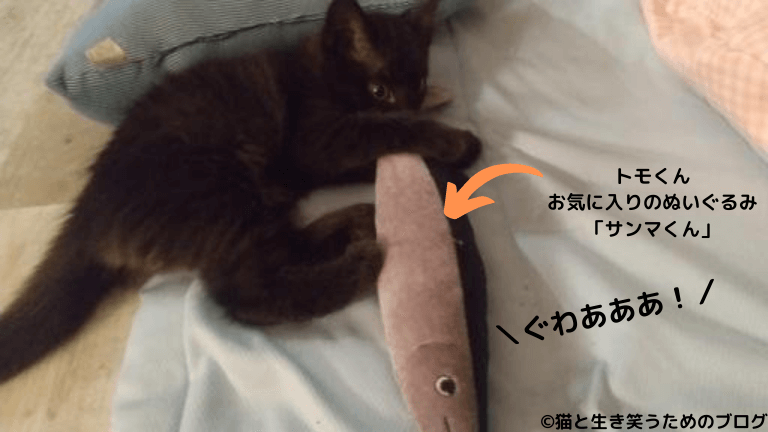

黒猫トモくん(Tomo)

プロフィール詳細

(タップで詳細を表示)

運営者の飼い猫であり当サイトの編集長。保護猫出身。黒猫。甘えん坊な男の子。猫専門配信アプリnekochan公式ライバー。YouTubeも配信中!

スポンサーリンク

子猫の甘噛みはいつまで?

- 母親に甘えたいから

- 歯がムズムズするから噛んで解消したい

- 猫の社会化を学ぶため

「甘噛み」は子猫にとって様々な意味を持ち、成長にも欠かせない行動。子猫期に多く、乳歯が生え揃う生後2か月目前後から始まり1~2歳くらいには落ち着くといわれています。

筆者「たけのこ」の飼い猫トモくんは生後1歳半くらいまで甘噛み癖が続きました。ただし、完全になくなったわけではなく、かまってほしいときなどに、かぷっと甘噛みすることは未だにあります。

猫と暮らすなら、甘噛みされると覚悟しましょう

生後2~3ヶ月の子猫が噛んできたときの体験談

筆者の飼い猫「トモくん」は、生後2ヶ月前後だったころ、手や足を頑張って甘噛みしようと頑張って近寄ってきました。その姿が可愛らしく、それほど痛くなかったため厳しく対策しませんでした。はじめて、甘噛みキックをしている様子は、とても微笑ましかったです。

ただ、飼い主に対する多少の甘噛みを許したら、その後も続くようになりました

飼い猫の甘噛みが落ち着いた時期

筆者の飼い猫トモくんの甘噛みが落ち着きはじめたのは、生後1年半ほど経過した頃でした。

それ以降は、甘噛みの回数も少なくなり、遊んで興奮しているときくらいしか噛みつかなくなりました。ただ、甘噛み自体は成猫になってからも不満があるときや、どうしてもかまってほしいときに行ってきます。

とはいえ、噛んでもすぐ離します

子猫の甘噛みしつけ8選

筆者も子猫の甘噛みには苦労し続け、どうにかならないかと考えていた時期がありました。ここからは、筆者が子猫の甘噛みを乗り越えるために実践した対策を解説します。

①短く注意する

- 大声で怒鳴る

- 子猫を叩く

- 物に八つ当たりする

甘噛みとはいえ、ずっとカミカミされると、だんだん痛くなってきます。しかし、強く叱っても子猫は甘噛みをやめません。むしろ、猫から敵認定されて噛み癖が悪化する恐れもあります。

効果的な対策は低めの声で「痛い!」と一言だけ伝えるだけで、子猫の相手をしないことです。

「これはいけないこと」「噛んでもかまってくれない」と少しずつ覚えます

②足はスポーツインナー&靴下でガード

「噛まれたときの対応」だけでは、甘噛みが落ち着くまで痛い思いをし続けることになります。事前の対策としてオススメなのが「スポーツインナー」と「靴下」の組み合わせです。

子猫の甘噛みは「かまってほしいアピール」であることが大半。本気で噛むことは少ないです。

冬の季節は「ヒートテック」もオススメです

③ほんの少し手を奥に入れる

猫に指や手を甘噛みされたとき、痛くて慌てて抜こうとすると猫も逃がすまいと追い打ちしてきます。そこで、筆者が行った対策はあえて手をゆっくり奥に入れていく方法です。少しずつ押していくと、猫も予想外の動きに「ウェッ」となって口を離します。

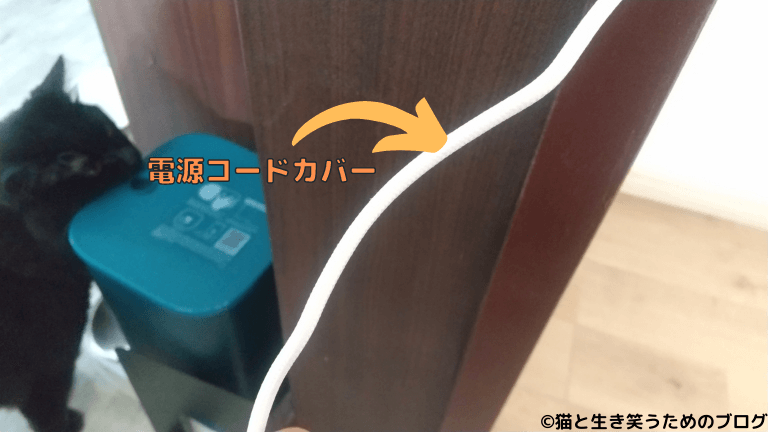

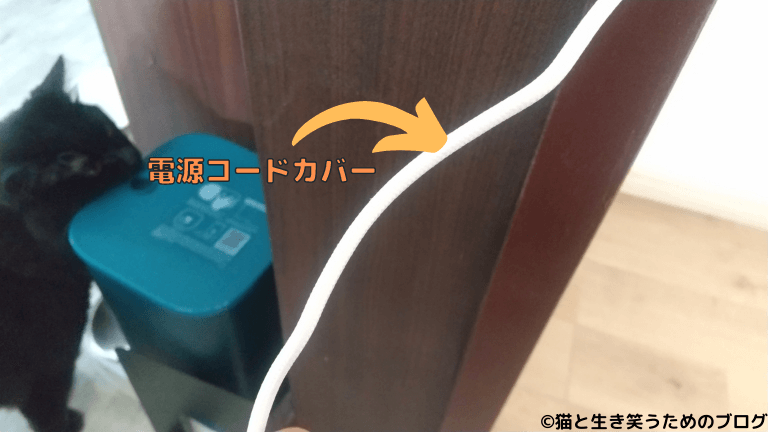

④電源コードにはカバーを装着

子猫は歯の生え変わりのムズムズを解消しようと、色んな物に甘噛みしようとします。中でも危険なのが、電源コード。場合によっては、漏電し事故を引き起こすリスクもあります。

子猫を飼われている飼い主さんは、ご自宅にある電源コードに「コードカバー」の装着をオススメします。

感電してからでは遅いです

⑤こまめに遊ぶ

子猫の運動不足も、甘噛みの原因です。飼い主さんに遊んでもらいたくて甘噛みしてきます。遊びは甘噛み同様、猫にとって勉強の意味合いもあるため欠かせないお世話です。

猫は短時間で複数回の運動を好みます。1回5~10分程度の遊びを、こまめに行ってあげましょう。

⑥手足で遊ばない

子猫と遊ぶとき、飼い主さんの手や足を「おもちゃ」にして遊ぶのは好ましくありません。手足で遊んでしまうと「飼い主さんはおもちゃ」と覚えてしまい、成猫になっても噛み癖が残ります。

成猫の噛みつきは痛いですよ…

NGな事例がこちら

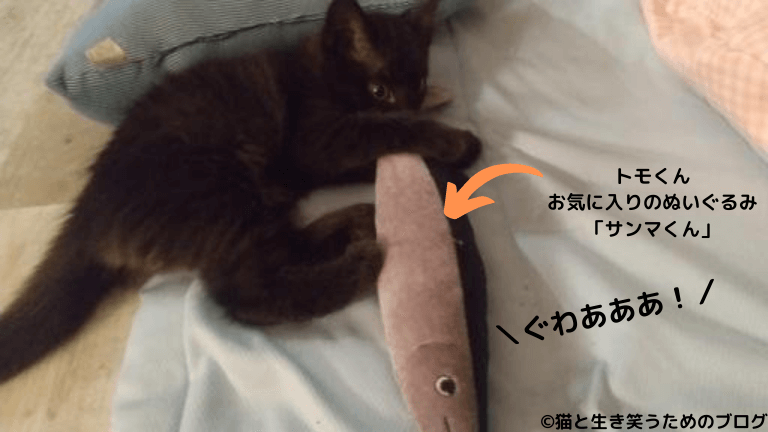

⑦噛まれたら「ぬいぐるみ」を差し出す

猫に甘噛みされた時「ぬいぐるみ」を差し出すのも効果的です。対象が「ぬいぐるみ」へと移り代わりに甘噛みされ、「歯固め用おもちゃ」としても機能します。

我が家でも、ぬいぐるみ達が代わりに噛まれます

⑧別室に逃走

人間は痛みに対し反射的に怒りを感じる生き物。どれだけ頭で分かっていても、噛まれて痛みを感じ続けると「カチーン」となり叱ってしまうこともあります。

そんな時、筆者が行っていたのが、「その場から逃走」です。

「痛い!」

と呟き、別室やトイレ、お風呂など猫が入れない空間にダッシュで逃げ込みます。そこで頭を冷やし、感情を落ち着かせてから戻ることで猫に怒鳴らなくて済んでいます。

子猫が甘噛みする理由や意味

そもそもどうして子猫は、大好きな飼い主さんを甘噛みしてくるのか?意外と理由や意味を知らない方は多いはず。ここでは、猫の甘噛みに含まれた理由や意味を解説します。

①母親に甘えたい

「子どもは母親に甘えたがる。」これは人間だけでなく猫も同じです。子猫の時期に行う甘噛みの大半は「母親」への甘えに由来し、ご家庭では飼い主さんが母猫代わりとなります。

甘噛みは「かまってほしい」という子猫の感情表現です

②歯がむず痒い

子猫が色んな物を手当たり次第に噛んでいる場合は、歯が生え変わりが原因です。子猫は生後しばらくすると、乳歯から永久歯へ生え変わります。

③猫社会の勉強

甘噛みは子猫にとって社会勉強でもあります。元々、猫は「兄弟猫とじゃれあう甘噛み」「母猫が獲ってきた獲物を甘噛み」などによって狩りの仕方や力加減、猫社会のルールを学んでいきます。

室内飼いの子猫でも習性は変わらず、兄弟・親・同居猫がいなければ代わりに飼い主さんを甘噛みします。

④猫の甘噛みキックは獲物へのトドメ

猫は甘噛みするとき、がっちり前脚と歯で部位を固定し後ろ脚で連続キックを加えてくることがあります。この甘噛みキックは、野生時代に捕えた獲物を弱らせるために行っていたトドメに由来する仕草です。

室内の飼い猫も狩猟本能は残っており、獲物やおもちゃに対して行います。

⑤猫が甘噛み後に舐めるのは味見

猫が噛んだ部位を舐めるのは、野生時代、捕らえた獲物の味見をしていた名残です。猫は自分で狩った動物を食べて大丈夫か、舐めて味見をしていました。

室内猫は飼い主さんが食事を与えてくれるため、自分で狩りをして獲物をとる必要はありませんが、狩猟本能は残っています。

⑥急に噛むのは撫で過ぎが原因

猫の飼い主さんの大半は「さっきまで気持ちよさそうだったのに急に噛みついてきた」という経験をされているはず。この行動は「愛撫誘発性攻撃行動」とも呼ばれ、「撫で過ぎ」「もう触らないで」という気持ちのサインです。

もう撫でるのは十分です、というメッセージです

子猫の噛み癖がひどいときは?

子猫の甘噛みが物に対してであれば、誤飲や事故の恐れがない限り無理に止めさせる必要はありません。甘噛み自体は子猫の成長に必要な行為なので、思うように噛ませてあげましょう。

ただし、許していいのは噛んでも安全なクッションやぬいぐるみなどだけ。人間に対して甘噛みを行うケースは、放置すると成猫になっても噛み癖が残ってしまいます。もしも、飼い主さんに甘噛みしてきたら、子猫の頃からいけないことだと教えてあげましょう。ただし、怒ってはいけません。

成猫になっても噛み癖が残ったら?

- 短く注意する

- スルーする

- こまめに遊ぶ

- 別室に避難

成猫になっても、噛み癖が治らないときは対策の見直しが必要です。基本的な対応は上記で紹介したものと同様です。

ここで注意したいのが「間欠強化」という心理状態です。普段厳しく対応していても、たまに甘噛みされてから優しく対応してしまうと噛み癖がなくならないばかりか回数が増える恐れがあります。

猫が甘噛みする人としない人の差は?

- 猫が嫌がる行動をしない

- 猫が自分よりも立場が上だと認識している

- 甘噛みしてはいけないと猫が理解している

同じ環境で過ごしていても人によっては、猫から甘噛みされない方もいらっしゃいます。考えられる要因として、下記が挙げられます。猫から甘噛みされないためには距離感、接し方が適切である必要があります。

甘噛みをされない方は、猫が甘えるために噛んではいけない、噛む必要がある行動をしないなどの特徴があると考えられます。

猫の甘噛みと本気噛みの違いは?

甘噛みは噛みしめずに「かぷっ」と噛みつく行為です。痛みはありますが、意味合い的には甘えやコミュニケーションとなります。

対して、猫の本気噛みは獲物を仕留めるために行う攻撃行動です。猫の噛む力は人間よりも強く、本気で噛まれると牙が骨に達することもあります。

小さいトラみたいなものです

猫が本気噛みを行うのは、非常に興奮しているときやパニックになっているとき、敵だと認識している相手に攻撃するときです。猫が本気噛みしそうなときは、興奮させないよう静かにその場から離れて鎮静化させましょう。

子猫の頃から甘噛みはダメだと教えよう!

頑張って甘噛みしてくる子猫の姿は初めは微笑ましいです。しかし、子猫のうちに甘噛みをしつけしなければ、成猫になっても噛むようになります。成猫になると噛む力は人の約2倍となり、しつけもより困難です。

甘噛みを克服することで、将来の猫暮らしがもっと楽しくなります