猫が人間の食べ物に興味を示すことは珍しくありません。果物を食べていると、のぞき込んできたり、クンクンと匂いを嗅いでくることも。そんなとき「リンゴって猫にあげてもいいの?」と心配になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

この記事では、猫とリンゴの関係についてペットライターが詳しく解説。リンゴを与える際の注意点や知っておくべき情報などをわかりやすくまとめました。猫に安心してリンゴを与えるためにも、ぜひ参考にしてください。

一冊用意しておくと猫の誤食に備えられて安心!

おすすめな猫の本はこちらで紹介

猫ブロガー

たけのこ(Takenoko)

プロフィール

(タップで詳細を表示)

猫と暮らして20年以上。猫ニュースメディアのライターとして活動。いままで500本以上の猫に関する記事を執筆!猫たちの幸せに繋がればという想いで当サイトを運営しています。ペットフード/ペットマナー検定合格。飼い猫を主役とした絵本も出版。

猫YouTuber・ライバー

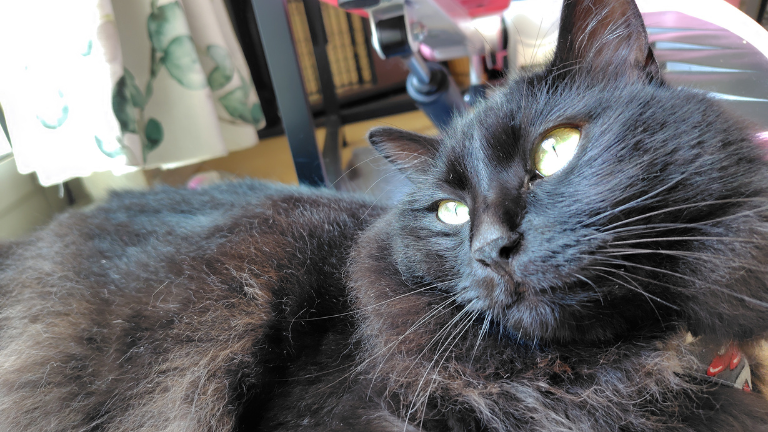

黒猫トモくん(Tomo)

プロフィール詳細

(タップで詳細を表示)

運営者の飼い猫であり当サイトの編集長。保護猫出身。黒猫。甘えん坊な男の子。猫専門配信アプリnekochan公式ライバー。YouTubeも配信中!

猫はリンゴを食べても大丈夫…だが注意点も

結論から言うと、猫はリンゴを少量であれば食べても問題ありません。ただし、いくつか注意しなければならないポイントもあります。というのも、猫の体は人間とは構造が大きく異なり、食べてよいもの・悪いものの基準も違います。以下では、猫とリンゴに関する基本的な知識と、注意したい点について詳しく解説します。

猫は特別リンゴの甘みや匂いが好き…というわけではない

猫にリンゴを与える前に知っておきたいのが、「そもそも猫は甘みを感じない動物」だということ。人間にとっては甘くてジューシーなリンゴも、猫にとってはただのシャリっとした果肉という認識かもしれません。

また、リンゴの爽やかな香りに反応して近づいてくることはありますが、それは「興味」や「警戒心」からくる行動であり、必ずしも「美味しそう」と感じているわけではありません。

猫に対してリンゴの皮や種は注意が必要

リンゴの実は少量であれば安全ですが、皮や種には注意が必要です。

特に種にはアミグダリンという成分が含まれており、体内で分解されると微量のシアン化合物(青酸)を発生させる恐れがあります。ごく少量でも、猫のような小さな体には悪影響を与える可能性があるため、絶対に与えないようにしましょう。また、皮は消化しづらく、場合によっては消化不良や嘔吐を引き起こすことも。

そもそもリンゴとはどんな果物なのか

そもそも、リンゴとはどんな果物なのか…ちゃんと説明できる方は意外と多くないかもしれません。

リンゴとは、バラ科リンゴ属に属する果物。日本でも古くから親しまれてきました。赤や黄色、緑といった様々な色の品種があり、甘みや酸味のバランス、食感にも違いがあります。糖分や食物繊維、ビタミンCなどの栄養を多く含み、人間にとっては有益な果物としても知られています。

猫はリンゴの匂いに反応する?

リンゴを食べようとすると、猫が鼻をクンクンさせて近寄ってくる…そんな経験をしたことのある飼い主さんもいるのではないでしょうか。実際、猫はリンゴの匂いに反応することがあります。

ただし、その反応が「好き」という意味であるとは限りません。猫は非常に嗅覚が鋭いため、甘酸っぱいリンゴの香りに好奇心を抱いたり、逆に「警戒」や「嫌悪」を感じたりする場合もあります。また、リンゴの中には香り成分としてエステル類(果実っぽい香りを生む物質)が含まれていますが、これが猫の興味を引く原因のひとつかもしれません。

いずれにせよ、猫によってはその匂いに反応して近寄ったり、顔を背けたりと、反応は様々。匂いに反応したからといって、食べたいと思っているわけではない点に注意しましょう。

猫がリンゴにすりすりする理由とは?

猫がリンゴに顔や体をすりすりする仕草を見せることもあります。これは決して「食べたい」や「好き」といった単純な感情だけではなく、マーキング行動の一種である可能性が高いです。猫は自分の縄張りを示すため、顔の周りにある臭腺を使って「自分の匂い」を対象物にこすりつける習性があります。

リンゴのように香りの強い物体に出会ったとき、それを「自分のもの」として認識させようとする行動ともいえるでしょう。

また、中には「なんとなく気になる」「不思議な匂いがする」などの好奇心からすりすりする猫もいます。いずれにしても、すりすり=食べたいサインとは限らないため、無理に食べさせようとはせず、猫の様子をよく観察することが大切です。

リンゴが好きな猫と嫌がる猫の違い

猫の性格や嗜好は十猫十色。リンゴに興味を示して食べたがる猫もいれば、匂いを嗅いだだけでそっぽを向いてしまう猫もいます。

リンゴが好きな猫の特徴としては、食に対する好奇心が強く、普段から果物や野菜に興味を示す傾向がある点が挙げられます。また、甘酸っぱい香りに反応しやすい猫は、舐めてみたりといった行動を見せることもあります。

一方で、嫌がる猫は嗅覚が敏感で、果物特有の酸味や香りに強い違和感を覚えてしまうことが多いと思われます。食感や水分量に馴染めない猫もいるはずなので、無理に与える必要はありません。

猫にリンゴを与える方法と量

猫にリンゴを与える際には、与え方や量に十分な配慮が必要です。間違った方法で与えると、体調を崩す原因になりかねません。

適量とは?少量でのリスク

猫にとってのリンゴは「主食」ではなく、あくまで「おやつ」や「ご褒美」のような位置づけです。与える量としては、ひとかけら(5mm〜1cm角程度)をたまに与える程度が適切です。

たとえ少量であっても、リンゴは果糖を含んでおり、猫の消化器官には負担がかかる場合があります。特に、糖尿病や消化器系にトラブルを抱える猫には、ほんの少しでも与えないほうが良いでしょう。

猫にとってリンゴの過剰摂取は危険

リンゴを猫に頻繁に与えたり、一度に大量に食べさせたりすることは避けましょう。

過剰に摂取すると、消化不良・下痢・嘔吐などの消化器系トラブルを引き起こす可能性があります。また、果糖のとりすぎは肥満や糖尿病のリスクを高めることにもつながります。

さらに前述のように、皮や種、芯などの部分は有害物質を含む可能性があるため、確実に取り除いて与えることが絶対条件です。

リンゴを猫のおやつとして与える際の注意点

リンゴをおやつ代わりに猫に与える場合、以下の点に注意しましょう。

- 必ず皮と種、芯を取り除く

- 小さく刻んで、食べやすいサイズにする

- 初めて与えるときはごく少量から試す

- 食べた後の体調や排泄に異常がないかチェックする

- 毎日は与えず、たまの楽しみにとどめる

猫にリンゴジュースを与えても大丈夫?

リンゴジュースは一見、果物そのままのようにも思えますが、猫に与えるのはおすすめできません。市販のリンゴジュースには、砂糖・香料・保存料などの添加物が含まれていることが多く、猫の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえ無添加の100%ジュースであっても、果糖が凝縮されており、少量でも糖分の摂取過多や血糖値の急激な上昇を引き起こすことがあります。さらに、液体であるため飲みやすく、過剰摂取を招きやすい点も危険です。

リンゴ以外の猫に与えても大丈夫と言われる果物

リンゴ以外にも、少量であれば猫に与えてもよいとされる果物はいくつか存在します。以下に代表的なものを紹介します。

- バナナ:柔らかくて食べやすい。少量ならOK。

- スイカ:水分補給に。ただし種や皮は必ず除去。

- メロン:甘みが強いので与える量には注意。

- イチゴ:香りに反応する猫も。ただし酸味が強い場合は避ける。

- ブルーベリー:抗酸化作用が注目されるが、与えすぎはNG。

猫の食事の基本はキャットフード

果物を与える前に大前提として理解しておきたいのが、猫の食事の基本はキャットフードだということです。猫は肉食動物であり、タンパク質や特定のアミノ酸(タウリンなど)をしっかり摂取する必要があります。

果物はあくまで人間の楽しみであり、猫にとって必須の栄養源ではありません。むしろ与えすぎることで、栄養バランスが崩れたり、消化器トラブルを引き起こすリスクもあるため注意が必要です。

総合栄養食のメーカーとしておすすめできるところを紹介

原材料にこだわりたい方はこちら!

キャットフードには誤ったネット情報も多数!

【余談】リンゴ猫とは?

「リンゴ猫」と聞いて、「リンゴが好きな猫?」と想像される方もいるかもしれませんが、実はこれは猫エイズウイルス(FIV)に感染している猫を指す呼び名です。

「リンゴ猫」という表現は、「猫エイズ」という言葉にある暗い・怖い・不治というネガティブな印象を和らげるために使われるようになったといわれています。「リンゴ猫」という優しいネーミングには、猫たちへの偏見をなくし、もっと多くの人に関心を持ってもらいたいという思いが込められています。

ちょっとした余談ではありますが、猫を愛するすべての人に知っておいてほしい大切な話です。

意外と知らない猫の日についてはこちら

猫にリンゴは与えても大丈夫だが与え過ぎには注意

猫にリンゴを与えること自体は、皮や種を取り除き、少量に限れば問題ありません。ただし、猫にとって果物は必要不可欠な食材ではなく、むしろ体に合わない成分や糖分を含むため、与え方には十分な配慮が必要です。

- 与えるなら皮・種・芯は必ず除去

- ごく少量にとどめ、毎日は与えない

- 体調の変化に注意して与える

- 基本はキャットフード中心の食生活を守る

猫によってリンゴが好きな子もいれば、まったく興味を示さない子もいます。猫の様子をよく観察し、無理に与えないことが何よりも大切です。安全に、そして健康に配慮した食生活で、猫との暮らしを楽しんでいきましょう。